浮針療法(Fu's Subcutaneous Needling, FSN)浮針療法/嘉義浮針療法/東區浮針療法

浮針療法是一種源自中醫的創新外治療法,被稱為「現代針灸的升級版」。由符仲華博士於1990年代發明,針體較針灸針粗且硬,但套有軟管,治療時先找到局部敏感緊繃的肌肉(患肌),它的最大特徵是「淺刺皮下,掃散解痛」。

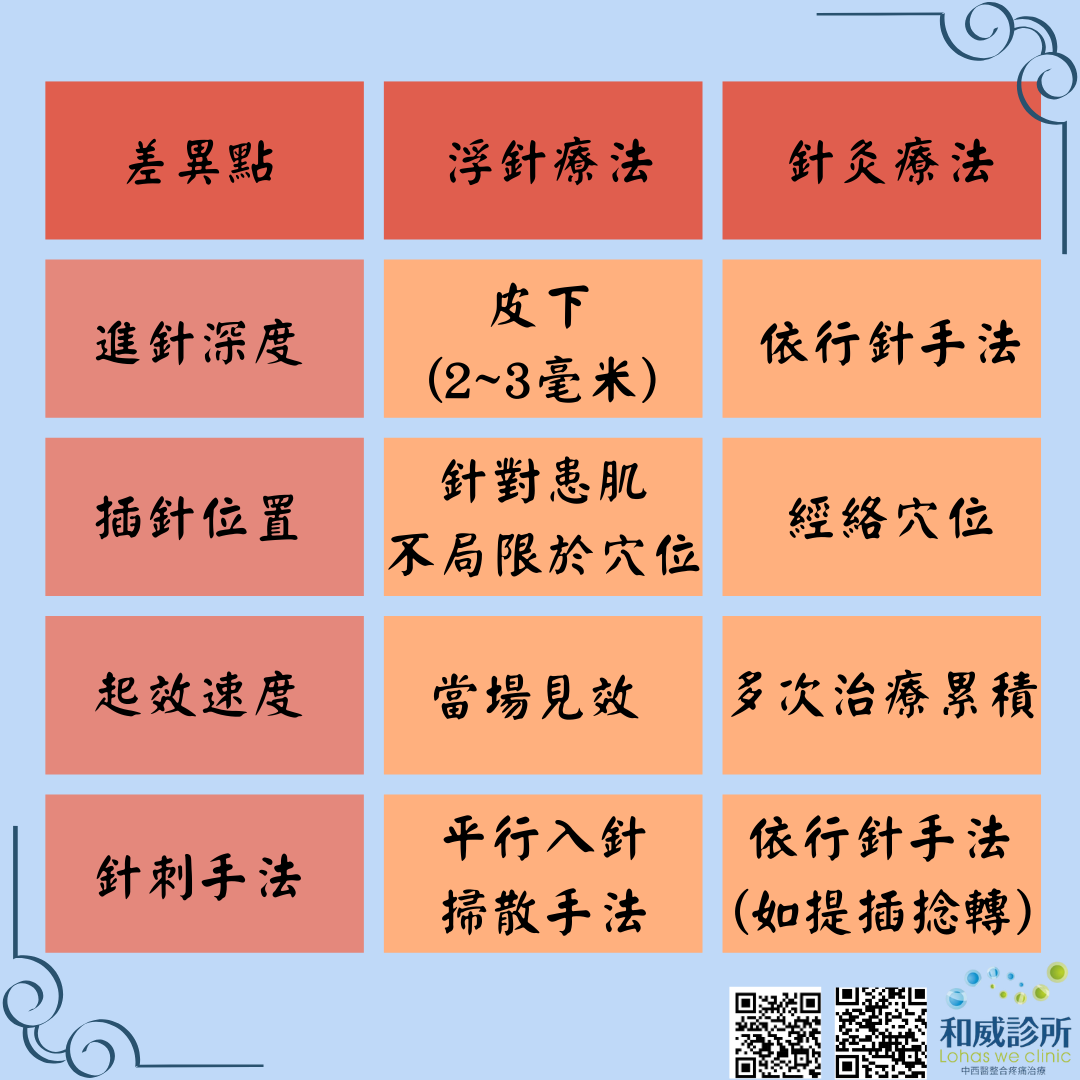

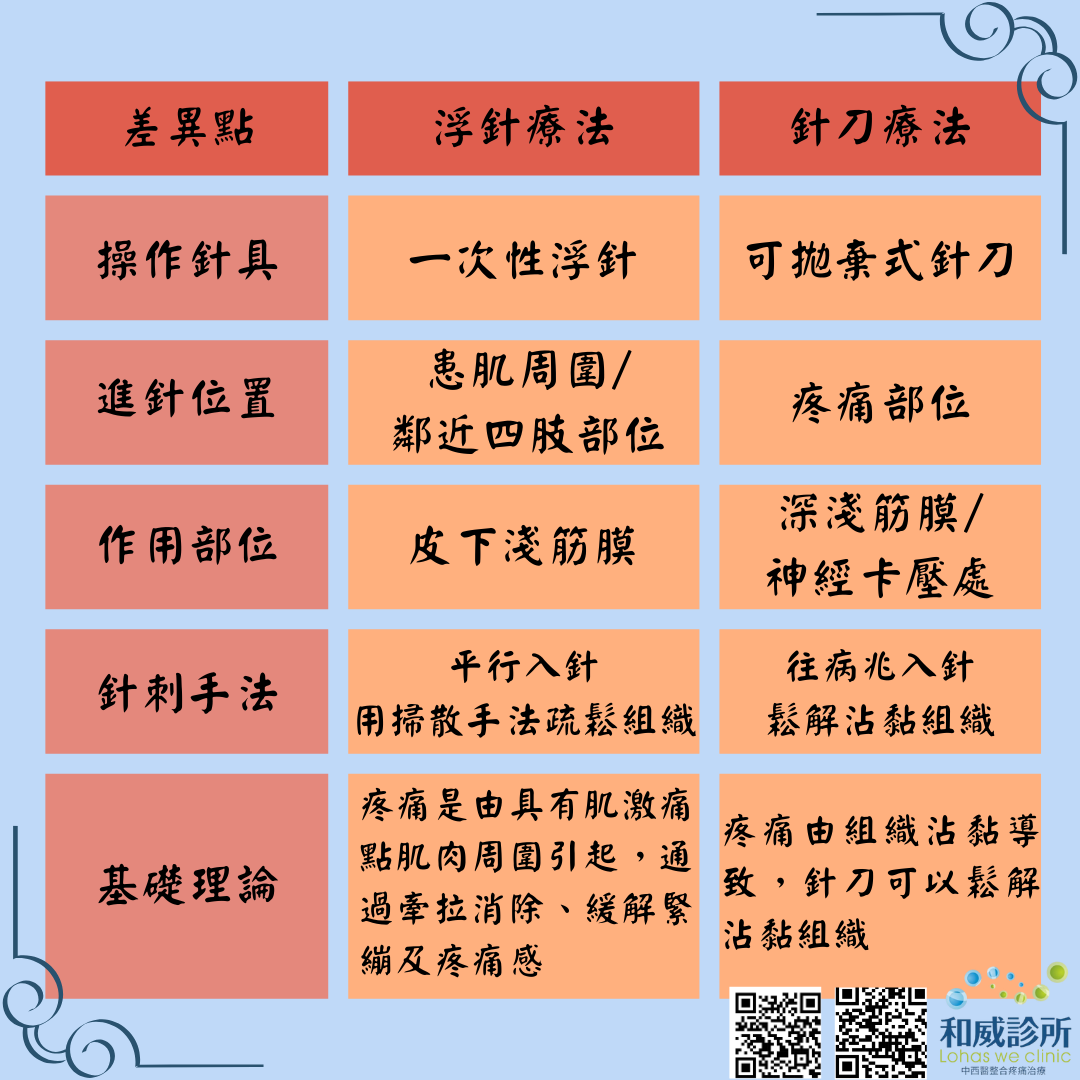

使用一次性拋棄式針具,在疼痛部位附近或遠端的皮下淺層進行掃散操作,快速緩解肌肉緊張和疼痛。與傳統針灸不同,不刺入肌肉層,不針對穴位,而是對「患肌」治療,療效快速且操作安全。

患肌(Tightened Muscle)

身體長期勞損、受風寒或姿勢不良會導致某些肌肉持續緊張(患肌),如同被冰凍住一樣,無法放鬆,進而壓迫神經或血管,導致疼痛、僵硬、麻木。

患肌是在2014年12月提出的概念,其含義是:存在一個或多個MTrp的肌肉,在運動中樞正常情況下,肌肉放鬆時,出現病理性緊張的肌肉;由MTrp引起的患肌是臨床慢性疼痛的主要原因。

患肌在手下感覺:緊、僵、硬、滑;觸摸患肌時,患者可有痠、麻、脹、痛感。

患肌三大表現:疼痛、力量減弱、功能活動受限。

浮針療法適應症

頸椎病、肩頸綜合症、坐骨神經痛、腰肌勞損及扭挫傷疼痛、膝關節炎、足底筋膜炎、腦中風肢體軟癱、肩周炎(五十肩)、網球肘、高爾夫球肘、腕隧道症候群、腳踝疼痛、頭痛、慢性胃痛、胃食道逆流、經痛、其他肌肉或軟組織疼痛等,適用範圍廣泛,可與醫師討論後治療。

理論基礎--- 針對患肌治療

根據觸摸的MTrp(P點),確定明確的治療位置(早期定義)。

治療時,由遠而近,手電筒效應。

1.皮下淺刺 針尖僅停留在皮膚與肌肉之間的疏鬆結締組織層,避免傷害深層組織。

2.掃散手法 手持針柄左右擺動(平掃)或上下旋轉(旋掃),像「掃把」一樣鬆解筋膜沾黏,促進局部血液循環。

3.配合再灌注 治療中會讓患者活動患處並使肌肉拮抗,加速代謝廢物排出,恢復肌肉彈性。

浮針可以跟針刀一起使用嗎?

當然可以,有適合的症狀跟疾病,找有對針刀及浮針有經驗的醫師,效果當然更解顯著;筆者曾治療一位60多歲的坐骨神經痛患者,來診時自述左臀痛約2個星期,會痛到左後大腿,行走困難,觸診時發現在梨狀肌處有明顯壓痛,明確的說比較偏向所謂的深臀綜合症,與患者解釋治療方式可以在梨狀肌處做針刀,在臀大肌淺層施作浮針,沿皮下掃散,配合再灌注動作後,當場患者自述已好了8成,過一個星期去電給患者,他說已經完全不痛了,可見只要診斷正確,使用適合的治療方式,讓本來棘手的疼痛,縮短病程。更何況微創針刀垂直入針,解開神經卡壓沾黏,浮針讓相關患肌恢復功能,效果更好也就不難理解了。

浮針治療會痛嗎?安全嗎?

微痛感:配合進針器快速進針,進針時像蚊子叮一下,掃散時可能有輕微酸脹感。

安全性高:入針時避開血管神經,不深入肌肉層,感染風險極低(使用一次性針具)。

治療頻率:急性疼痛一般1-3次見效;

慢性問題需每週1-2次,療程因患者病情深淺而異。

治療後應該注意

1.皮下瘀血 微量皮下出血及小塊的皮下瘀血一般可自行消退,無需特殊處理;若局部腫脹、疼痛明顯,瘀血面積較大而影響活動時,出針時將皮下出血擠出並冷敷止血,24小時後再溫敷瘀血處。

2.暈針 暈針時應立即出針並使患者平臥,注意保暖。輕者仰臥片刻,適量飲用溫開水或糖水即可恢復正常

3.局部感染 一般浮針治療在常規無菌消毒下施針並不會導致感染,但若患者體質虛弱,或有多重慢性病(糖尿病或自體免疫疾病),治療後不留針,治療部位不泡澡。